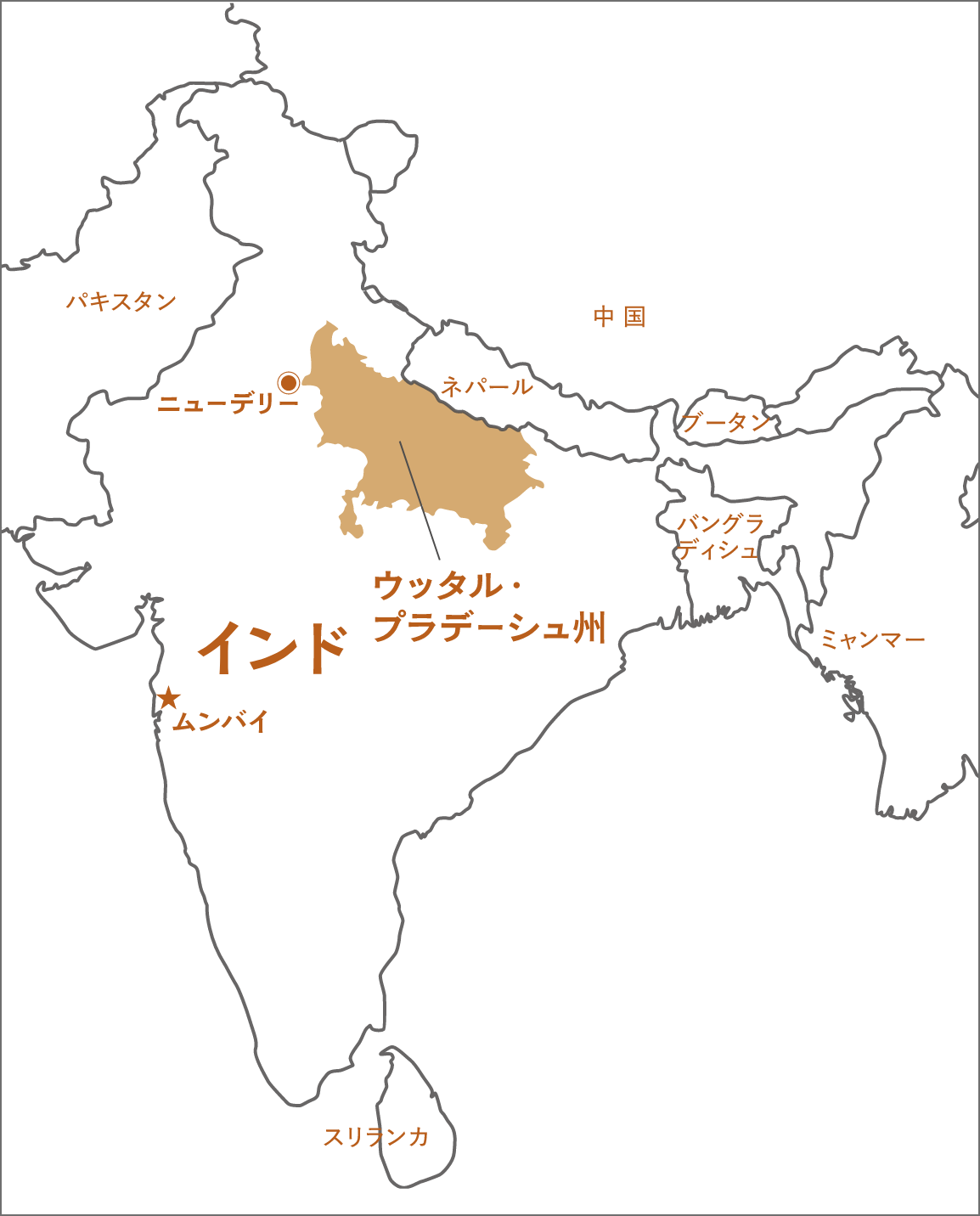

ウッタル・プラデーシュ州

インド北部にあり、ガンジス中流域のインド大平原に広がる。州都はラクナウ。国内で4番目に大きな面積を持つ。人口は、世界最多となったインド国内で最も多く、約2億人に達している。

人口100万人を超える大都市がいくつもあるが、その多くは農村部で、経済的な格差もみられる。

インド出身の監督、リントゥ・トーマスとスシュミト・ゴーシュが完成までに5年の歳月を費やした長編ドキュメンタリー第1作となる本作は、2021年サンダンス映画祭ワールドシネマ・ドキュメンタリー部門の観客賞と審査員特別賞受賞を皮切りに、山形国際ドキュメンタリー映画祭2021市民賞、第94回アカデミー賞長編ドキュメンタリー映画賞ノミネートなど、世界各地の200以上の映画祭で上映され、40もの映画賞を受賞、アメリカ放送界での最高の栄誉されるピーボディ賞のドキュメンタリー賞も受賞している。ワシントン・ポスト紙には「おそらくこれまでで最も感動的なジャーナリズム映画」と評された本作は、インドで初めてアカデミー賞にノミネートされた長編ドキュメンタリーとなった。

インド北部のウッタル・プラデーシュ州で、アウトカーストとして差別を受けるダリトの女性たちが立ち上げた新聞社「カバル・ラハリヤ」。

独立した草の根メディアとして、大手メディアが注目しない農村の生活や開発など地方自治の問題を報道し続けてきた「カバル・ラハリヤ」は、紙媒体からSNSとYouTubeの発信を主とするデジタルメディアとして新しい挑戦を始める。ペンをスマートフォンに持ちかえた彼女たちは、貧困と階層、そしてジェンダーという多重の差別や偏見、さらには命の危険すらある暴力的な状況のなか、怯まず粘り強く小さな声を取材していく。

知識も経験も豊富な「カバル・ラハリヤ」主任記者のミーラは、ニュースのデジタル化に戸惑う仲間を励ましながらも、自身の子育てと夫の無理解に苦慮している。有望記者のスニータは、意欲も能力の十分だが、家族と世間からの結婚の圧力に疲弊し、新人のシャームカリは、自分の取材力に自信が持てなくなっていた。それぞれの悩みを抱えながらも徐々に記者としての取材方法を獲得していったミーラたちは、次々と生活の問題の先にある反社会勢力の存在や警察の怠慢などをあきらかにしていく。やがて、彼女たちの発信するニュースは、インド各地へと波紋のような広がりを見せるのだった――。

インド北部にあり、ガンジス中流域のインド大平原に広がる。州都はラクナウ。国内で4番目に大きな面積を持つ。人口は、世界最多となったインド国内で最も多く、約2億人に達している。

人口100万人を超える大都市がいくつもあるが、その多くは農村部で、経済的な格差もみられる。

「カバル・ラハリヤ」は“ニュースの波”という意味で、2002年にウッタル・プラデーシュ州チトラクート地区にて、ダリトの女性たちによって週刊の地方新聞として創刊される。

農村ジャーナリズムとフェミニストを掲げ、地域社会での差別、女性への暴力や性犯罪、ライフラインの不整備、違法労働の癒着と不正、拡大するヒンドゥー・ナショナリズムなど、地元の生活に立脚した草の根報道を続けている。2016年には、独自のビデオチャンネルを立ち上げ、デジタル配信へと移行する。現在、ウッタル・プラデーシュ州とマディヤ・プラデーシュ州の13地区で、30人の女性記者と地方通信員のネットワークを持ち、複数のデジタル・プラットフォームを通じて毎月500万人にリーチしている。

「カバル・ラハリヤ」公式サイトにはこう記されている、「あなたのニュース、あなたの声で」。

(参照:Khabar Lahariya公式サイト)

Meera ミーラ

「カバル・ラハリヤ」主任記者。14歳で結婚、2人の女の子を育てる。

保守的な文化に逆らい 教育を受け、「カバル・ラハリヤ」の記者になった。

読者層を広げるため、同社がデジタルニュースに移行するにあたり、読み書きがあまり得意ではない人も含め、専門的な研修を受けた 28人の記者からなるチームを率いる。

Suneeta スニータ

劣悪な環境が問題となっていた鉱山で幼い頃から働いて育った。情熱と行動力に溢れた有望な若手記者。家族と世間からの結婚の圧力に悩む。

Shyamkali シャームカリ

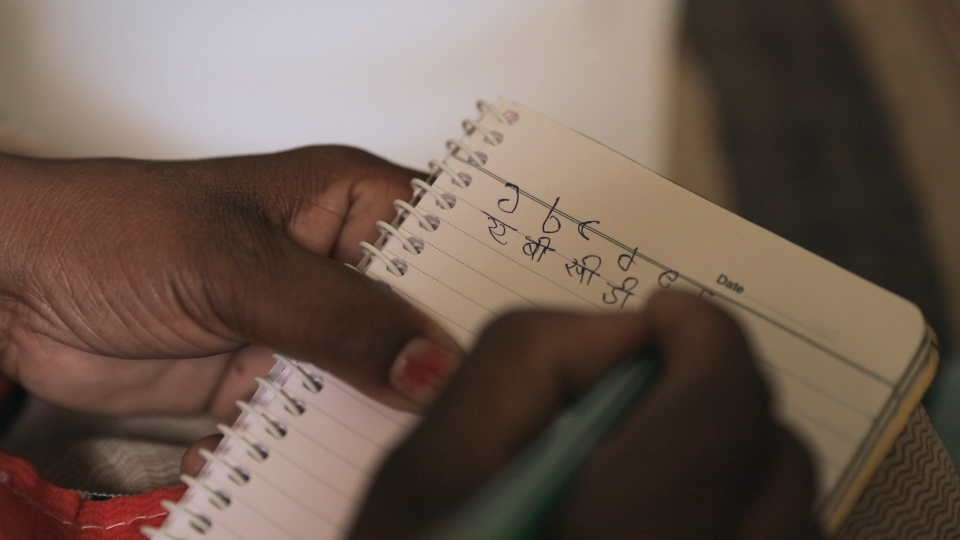

新人記者。男の子2児の母。読み書きが苦手でアルファベットも読むことができず、スマホでの取材にとまどう。

リントゥ・トーマス&スシュミト・ゴーシュ(本作監督)

「燃えあがる女性記者たち」は、力についての考察です。分断された世界で新たな可能性を 見いだす力、そして女性の声が持つ、しなやかで強い力について、深く掘り下げました。

私たちは映画製作者として、民主主義における女性の声の役割に関心を持っています――自らを排除すべく作られた世界で、女性が居場所を取り戻そうと声を上げるとき、何が起こるでしょうか。そして彼女たちが描き直す世界とは、どんなものでしょうか? 2016年、私たちは、あるフォトストーリーに興味を引かれました。色鮮やかなサリーを着た地方の女性たちが、自分たちの新聞を配りながら、乾いた大地を歩いていきます。この、ダリト女性率いる、女性だけの個性的な報道集団について、もっと知りたいと思いました。ウッタル・プラデーシュ州の取材チームと会ったのは同年の夏。ここで目にした2つのエネルギーは、とても魅力的でした。一方は、とてつもなく残酷で硬直した制度的差別に少しずつ切り込もうとする、地方のダリト女性たち。もう一方は、本質として自由なデジタルテクノロジーです。ちょうど彼女たちは、14年間続けてきた紙媒体からデジタルに移行しようという転換点にあり、映画を作る私たちにとって、変化の流れに飛び込んで一緒に旅をするには絶好のタイミングだと感じました。製作期間として2年ほどを見込んでいましたが、実際には5年もかかりました。

2021年の初旬に、サンダンス映画祭で世界初上映されたのをはじめとして、「燃えあがる女性記者たち」は世界200以上の映画祭を巡り、40もの国際的な賞を受賞しました。その後も、私たちが生きる、複雑に入り組んだ現実について、この映画から新たな対話が生まれ続けています。特筆すべきは、この作品の力によって、主人公やそのチームに対する支援を集められたことです。彼女たちが他地域へ進出し、規模を拡大する過程を、私たちは支えることができました。インドの独立映画製作者である私たちが今、身を置く環境では、ノンフィクション映画を育て、製作し、配給するためのリソースが潤沢とは言えません。そんな中、このような経験ができたことは大きな喜びであり、心が満たされる思いです。

ドキュメンタリーが、物語を語り伝えるジャンルとして発展してきた過程には、排除の文化が存在しています。支配的な白人男性の視点で組み立てられた物語は、植民地に対するような先入観と、異国趣味に満ちたものがほとんどでした。彼らが持っていたレンズを私たちの手に持ち替え、自分たちで語ろうと取り組んだのが、この作品です。同質性の枠から物語を解き放ち、複雑さ、真実味、尊厳を吹き込みました。そうして生まれたこの作品は、積極的な市民活動への賛辞です。レジリエンスが持つ気品と、創造的な抵抗に対する、私たちの賛歌なのです。世界中で、この作品はますます価値を生み、さらなる観客を引き付けています。インドの一地域のストーリーが世界へと羽ばたいていき、見てくださった方が、今とは違う未来や自分のあり方を思い描けるようになっているとしたら、本当に、本当に意義深いことです。

リントゥ・トーマス(右)&スシュミト・ゴーシュ(左)

プロフィール

インドの映画製作者。

2009 年に社会正義にかかわる問題を重点的に扱うノンフィクション映画制作会社Black Ticket Films

を共同で設立。そこで制作された作品は広く上映され、アドボカシー、社会変革、教育のツールとして、世界中の機関に活用され受賞歴もある。2021年に発表した長編ドキュメンタリー第1作『燃えあがる女性記者たち』はサンダンス映画祭にてダブル受賞、200以上の映画祭で上映され40もの国際的な賞を受けたほか、インドの長編ドキュメンタリーとして初めて、アカデミー賞ノミネートを果たしている。これまでの作品には、インド国家映画賞の受賞作「有機農業が拓く地平―インド

ティンバクトゥの挑戦」(原題“Timbaktu”、2012) 、批評家が絶賛した「Dilli」(2010)などがある。

2人は、サンダンス・インスティチュート、トライベッカ、アムステルダム国際ドキュメンタリー映画祭、Chicken & Egg Pictures

、DocSocietyなどの支援を受けて製作を行っている。また、過小評価されているコミュニティ出身のアーティストを重視するラボや団体のメンターとして、新たな物語と語り手たちのサポートにも取り組む。両名ともに映画芸術科学アカデミーの会員。ニューデリーとヒマラヤの古風な村を行き来して暮らしている。

2021年/インド/ドキュメンタリー/ヒンディー語/DCP/93分

原題:Writing With Fire

東京都推奨映画

文部科学省特別選定(青年・成人向き)/選定(少年向き)

映倫 次世代への映画推薦委員会推薦作品

© BLACK TICKET FILMS. ALL RIGHTS RESERVED.

| 都道府県 | 劇場名 | 上映期間 | 電話番号 |

|---|---|---|---|

| 北海道 | シアターキノ | 2023/10/21(土)~10/26(木) | 011-231-9355 |

| -トーク・イベント情報- 10/21(土)上映後 片山由紀さん(北海道新聞出版センター部次長) 古川有子さん(北海道新聞文化部記者) 【司会】菅原亜都子さん(札幌市男女共同参画センター事業係長) |

|||

| 北海道 | シネマ・トーラス | 2023/11/4(土)〜11/17(金) | 0144-37-8182 |

| 都道府県 | 劇場名 | 上映期間 | 電話番号 |

|---|---|---|---|

| 秋田県 | イオンシネマ大曲 | 2023/9/22(金)~9/28(木) | 0187-66-3781 |

| 宮城県 | フォーラム仙台 | 2023/9/29(金)~10/12(木) | 022-728-7866 |

| 山形県 | フォーラム山形 | 2023/10/20(金)~10/26(木) | 023-632-3220 |

| 福島県 | フォーラム福島 | 2023/11/17(金)~23(木祝) | 024-533-1515 |

| 福島県 | まちポレいわき | 2023/11/24(金)〜12/7(木) | 0246-22-3394 |

|

-トーク・イベント情報- 11/25(土) 12:15の回上映後 安竜昌弘さん、大越章子さん(「日々の新聞」編集人) | |||

| 都道府県 | 劇場名 | 上映期間 | 電話番号 |

|---|---|---|---|

| 東京都 | ユーロスペース | 2023/9/16(土)~11/9(木) | 03-3461-0211 |

| -トーク・イベント情報- 9/16(土) 初日舞台挨拶 12:15の回および14:45の回上映後 リントゥ・トーマス、スシュミト・ゴーシュ監督 9/17(日)14:20の回上映後 稲垣紀子さん(『響け!情熱のムリダンガム』配給者) 9/18(月祝)14:00の回上映後 望月衣塑子さん(東京新聞記者) 9/23(土祝)12:10の回上映後 阿久沢悦子さん、吉永磨美さん(生活ニュース・コモンズ記者) 9/24(日)12:10の回上映後 松岡環さん(アジア映画研究者) 11/3(金祝) 12:40の回上映後 下村健一さん(ジャーナリスト・白鴎大学特任教授) |

|||

| 東京都 | シネ・リーブル池袋 | 2023/9/16(土)~9/28(金) | 03-3590-2126 |

| -トーク・イベント情報- 9/16(土)初日舞台挨拶 17:45の回上映後 リントゥ・トーマス、スシュミト・ゴーシュ監督 |

|||

| 東京都 | イオンシネマ日の出 | 2023/9/29(金)~10/5(木) | 042-588-0722 |

| 東京都 | キネカ大森 | 2023/11/3(金祝)〜11/16(木) | 03-3762-6000 |

| -トーク・イベント情報- 11/3(金祝) 16:45の回上映後 藤井美佳さん(英語・ヒンディー語字幕翻訳者) |

|||

| 東京都 | Stranger | 2023/11/10(金)~23(木祝) | 080-5295-0597 |

| 東京都 | シネマ・チュプキ・タバタ | 2023/11/16(木)~30(木) | 03-6240-8480 |

|

-トーク・イベント情報- 11/18(土) 10:00の回上映後 稲垣紀子さん(『響け!情熱のムリダンガム』配給者) | |||

| 東京都 | 下高井戸シネマ | 2023/12/9(土)~12/15(金) | 03-3328-1008 |

|

-トーク・イベント情報- 12/10(日)上映後 アリ三貴子さん(インド宮廷料理Mashalオーナー) | |||

| 神奈川県 | 横浜シネマ・ジャック&ベティ | 2023/9/30(土)~10/13(金) | 045-243-9800 |

| -トーク・イベント情報- 9/30(土) 14:00の回上映後 柏尾安希子さん(神奈川新聞記者) |

|||

| 神奈川県 | 川崎市アートセンター | 2023/10/7(土)~10/20(金) | 044-955-0107 |

| 神奈川県 | 横浜シネマリン | 2023/10/14(土)~11/3(金祝) | 045-341-3180 |

| -トーク・イベント情報- 10/22(日)13:50の回上映後 松岡環さん(アジア映画研究者) |

|||

| 神奈川県 | あつぎのえいがかんkiki | 2023/10/27(金)~11/9(木) | 046-240-0600 |

| 神奈川県 | 鎌倉市川喜多映画記念館 | 2026/1/27(火)、28(水)、30(金)、2/1(日) | 0467-23-2500 |

|

-トーク・イベント情報- 2/1(日) 13:30の回上映後 松岡環さん(アジア映画研究者) |

|||

| 千葉県 | イオンシネマ市川妙典 | 2023/9/22(金)~9/28(木) | 047-356-0205 |

| 千葉県 | キネマ旬報シアター | 2023/10/21(土)~11/3(金祝) | 047-7141-7238 |

|

-トーク・イベント情報- 10/28(土) 14:10の回上映後 湊一樹さん(アジア経済研究所地域研究センター研究員) |

|||

| 埼玉県 | イオンシネマ大井 | 2023/9/22(金)~10/5(木) | 049-267-1414 |

| 埼玉県 | 川越スカラ座 | 2021/11/18(土)~12/1(金) | 049-223-0733 |

| 埼玉県 | 深谷シネマ | 2024/1/21(日)~2/3(土) | 048-551-4592 |

| 群馬県 | 前橋シネマハウス | 2023/11/18(土)~12/1(金) | 027-212-9127 |

| 栃木県 | 小山シネマロブレ | 2023/11/10(金)~11/23(木祝) | 050-3196-9000(音声ガイダンス) |

| 栃木県 | 宇都宮ヒカリ座 | 2023/12/8(金)~12/21(木) | 028-633-4445 |

| 茨城県 | あまや座 | 2023/12/9(土)〜12/22(金) | 029-212-7531 |

| 都道府県 | 劇場名 | 上映期間 | 電話番号 |

|---|---|---|---|

| 新潟県 | 高田世界館 | 2023/11/5(日)~11/18(土) | 025-520-7626 |

|

-トーク・イベント情報- 11/5(日) 10:00の回上映後 軽刈田凡平さん(インド音楽ライター) | |||

| 新潟県 | シネ・ウインド | 2023/12/9(土)~22(金) | 025-243-5530 |

|

-トーク・イベント情報- 12/9(土) 12:25の回上映後 荒井眞理さん(佐渡市議会議員、新潟県女性議員の会) | |||

| 長野県 | 長野相生座・ロキシー | 2023/11/3(金祝)~11/16(木) | 026-232-3016 |

|

-トーク・イベント情報- 11/4(土)13:00の回上映後 海野紀恵さん(フリーアナウンサー/SBCラジオミックスプラスパーソナリティー/僧侶) |

|||

| 長野県 | 上田映劇 | 2023/11/11(土)~11/24(金) | 0268-22-0269 |

|

-トーク・イベント情報- 11/18(土)16:45の回上映後 濱田朝子さん(信濃毎日新間上田支社)、小西和香さん(信濃毎日新聞東京支社・編集委員) |

|||

| 長野県 | 東座 | 2023/11/25(土)~12/8(金) | 0263-52-0515 |

| 富山県 | ほとり座 | 2023/11/4(土)〜11/10(金) | 076-422-0821 |

|

-トーク・イベント情報- 11/5(日) 13:00の回上映後 五百旗頭幸男さん(石川テレビ放送記者) |

|||

| 石川県 | シネモンド | 2023/11/18(土)〜11/24(金) | 076-220-5007 |

| 都道府県 | 劇場名 | 上映期間 | 電話番号 |

|---|---|---|---|

| 愛知県 | ミッドランドスクエアシネマ | 2023/10/6(金)〜10/19(木) | 052-527-8808 ※音声案内 |

|

-トーク・イベント情報- 10/14(土) 10:50の回上映後 稲熊美樹さん(中日新聞教育報道部記者) |

|||

| 愛知県 | 刈谷日劇 | 2023/10/20(金)~11/9(木) | 0566-23-0624 |

| 静岡県 | 静岡シネ・ギャラリー | 2023/10/27(金)~11/9(木) | 054-250-0283 |

| 静岡県 | シネマイーラ | 2023/11/10(金)~16(木) | 053-489-5539 |

| 三重県 | 伊勢進富座 | 2023/11/17(金)~23(木祝) | 0596-28-2875 |

| 都道府県 | 劇場名 | 上映期間 | 電話番号 |

|---|---|---|---|

| 京都府 | 京都シネマ | 2023/10/6(金)〜10/26(木) | 075-353-4723 |

|

-トーク・イベント情報- 10/14(土)13:20の回上映後 池亀彩さん(京都大学大学院教授) |

|||

| 大阪府 | 第七藝術劇場 | 【特別先行上映】 2023/9/12(火) 19:00 【本上映】 2023/9/30(土)〜10/27(金) |

06-6302-2073 |

|

-トーク・イベント情報- 9/12(火) 19:00の回上映後 リントゥ・トーマス監督、スシュミト・ゴーシュ監督によるトークイベント 10/1(日) 12:00の回上映後 宮本隆史さん(大阪大学大学院人文学研究科講師) |

|||

| 大阪府 | シアタス心斎橋 | 2023/10/13(金)〜10/19(木) | 06-4256-3156 |

| 大阪府 | シネ・ヌーヴォ | 2023/12/30(金)~2024/1/19(金) | 06-6582-1416 |

|

-トーク・イベント情報- 2024/1/6(土)10:40の回上映後 藤倉康子さん(京都大学東南アジア地域研究研究所 連携研究員) |

|||

| 兵庫県 | 元町映画館 | 2023/10/14(土)〜10/27(金) | 078-366-2636 |

|

-トーク・イベント情報- 10/22(日) 12:30の回上映後 片岡達美さん(神戸新聞文化部次長・編集委員) |

|||

| 兵庫県 | 塚口サンサン劇場 | 2023/11/10(金)〜23(木祝) | 06-6429-3581 |

| 兵庫県 | 豊岡劇場 | 2024/1/19(金)~1/24(水) | 0796-34-6256 |

| 兵庫県 | シネ・ピピア | 2024/2/23(金祝)~2/29(木) | 0797-87-3565 |

| 都道府県 | 劇場名 | 上映期間 | 電話番号 |

|---|---|---|---|

| 広島県 | 横川シネマ | 2023/11/4(土)~11/21(火) | 082-231-1001 |

|

-トーク・イベント情報- 11/4(土)10:45の回上映後 吉永磨美さん(生活ニュース・コモンズ記者) |

|||

| 山口県 | 山口情報藝術センター[YCAM] | 2024/6/12(水)~6/23(日) | 083-901-2222 |

| 岡山県 | シネマ・クレール | 2023/11/10(金)~11/16(木) | 086-231-0019 |

| 香川県 | ソレイユ | 2023/11/10(金)~16(木) | 087-861-3302 |

| 愛媛県 | シネマルナティック | 2023/12/9(土)~12/15(金) | 089-933-9240 |

| 都道府県 | 劇場名 | 上映期間 | 電話番号 |

|---|---|---|---|

| 福岡県 | KBCシネマ | 2023/11/10(金)〜11/23(木祝) | 092-751-4268 |

|

-トーク・イベント情報- 11/12(日)の回上映後 黒田加那さん(西日本新聞クロスメディア報道部記者)、上村里花さん(毎日新聞学芸記者)、熊川果穂さん(熊本日日新聞記者) |

|||

| 佐賀県 | シアターシエマ | 2023/12/15(金)〜12/21(木) | 0952-27-5116 |

| 熊本県 | Denkikan | 2023/10/27(金)~11/2(木) | 096-352-2121 |

| 大分県 | シネマ5 | 2023/10/14(土)〜20(金) | 097-536-4512 |

| 大分県 | 別府ブルーバード劇場 | 2023/10/27(金)〜11/2(木) | 0977-21-1192 |

| 宮崎県 | 宮崎キネマ館 | 2023/11/24(金)~12/7(木) | 0985-28-1162 |

| 鹿児島県 | ガーデンズシネマ | 2023/10/9(月祝)~10/14(土)

<再上映決定!>

2024/5/22(水)~25(土) |

099-222-8746 |

|

-トーク・イベント情報- 10/12(木) 13:00の回上映後(15:00〜16:30) *定員あり・予約優先 会場:ブックスセルバ ゲスト:門間ゆきのさん(名山新聞編集長)、木野千尋さん(元新聞記者)、杣谷健太さん(ブックスセルバ店主・元新聞記者) |

|||

| 沖縄県 | シアタードーナツオキナワ | 上映延長! 2024/2/1(水)〜3/14(木) |

070-5401-1072 |

|

-トーク・イベント情報- 2/12(月) 17:30の回上映後 玉城江梨子さん(琉球新報)、川野百合子さん(沖縄タイムス) 3/14(木)18:00の回上映後 高里鈴代さん(女性活動家/フェミニスト) |

|||

『燃えあがる女性記者たち』の上映会を開いてみませんか?カフェや集会所、公民館、学校など規模、会場に合わせて様々な形での上映会を開いていただくことが可能です。上映会の進め方や宣伝などについては出来る限りお手伝いをさせて頂きますのでご不明な点がございましたらお気軽にご相談下さい。

<国際女性デーキャンペーン実施中!>

1/6〜3月末の間に自主上映をお申込みの方にパンフレットを20冊プレゼント!販売いただいても、配布いただいても結構です。

※同一都道府県内で連続する3日間以内の上映、期間中は複数回上映可。無料上映も同様の料金体系

※近隣地域にて劇場公開、上映会がある場合はご希望の日程に添えない場合もございます。HPに掲載していない上映会もございますので事前にお問合せいただくことをお勧めいたします。

DVD/ブルーレイ/DCP [上映時間:93分]

※音声ガイド付をご希望の方はお問い合わせください。

※DVD、ブルーレイのPCでの再生は相性がございますので、再生できない可能性がございます。出来るだけデッキのご使用をお願いいたします。

※素材が到着後、5日前までには必ず当日ご利用になる上映機器にてお試しください。不具合があった場合は代わりのディスクをお送りいたします。

※独自でチラシやポスター作成のための画像データは無償で提供いたします。

※配送料はチラシ・ポスターそれぞれ1回の注文につき500円がかかります。

※売れ残った分についてはご返品いただけます。

※送料について発送元負担でお願いします。

申込書に必要事項を記入の上、以下までお送りください。

Email : contact@kiroku-bito.com

FAX : 047-355-8455

※こちらに掲載の連絡先へは上映会に関連する事以外のお問合せはご遠慮ください

| 都道府県 | 会場 | 上映日 | お問い合わせ |

|---|---|---|---|

| 北海道 | |||

| 関東 | |||

| 東京都 | エスパス・オール | 2026/3/6(金) 13:30 3/7(土) 16:00 3/8(日) 18:30 |

ビッグイシュー日本/エスパス・オール共催 |

| 甲信越・北陸 | |||

| 長野県 | 諏訪市総合福祉センター 元気館 会議室1 | 2026/3/15(日) 10:00/12:30/ 15:00/17:00 |

すわこ文化村 mouri-m@joy.ocn.ne.jp |

| 近畿 | |||

| 京都府 | 綾部市I・Tビル2階 多目的ホール | 2026/3/8(日) 13:30 |

あいセンター運営委員会 0773-42-2030 |

| 東海 | |||

| 中国・四国 | |||

| 九州、沖縄 | |||

五十音順・敬称略

滾る。これほど熱い作品は滅多にお目にかかれない。社会から与えられなかった学も、自由も、平等も、自らの手で掴み行く女性たち。情熱は波紋のように広がり、少しずつ日常を変えていく。そしてその熱量はスクリーンを経由し、私たちにも伝播する。そうだ、自ら声をあげ、挑まなければ。世界が変わるのを待つだけの日々はもうやめだ。

―ISO

(ライター)

権力とメディアの癒着、腐敗などネガティヴな面が露呈し、報道の自由度ランキングが年々後退する日本において、カーストによる差別や暴力にさらされてきた記者たちの蜂起を目撃する意義は大きい。「声を上げたって何も変わらない」そんな無力感が、発言し行動するエネルギーを奪っていく。でも私たちには言葉がある。スマホもペンもある。足りないのはくじけない意志だと彼女たちの目が語りかける。

―奥浜 レイラ

(映画・音楽パーソナリティ)

“田舎にはびこるカースト差別、保守性、暴力。

そこに対峙する、女性であること、正義、勇気。

ものすごくインド的であるとともにこの上なく普遍的。つまりすごくいい映画だ。

―軽刈田 凡平

(インド音楽ライター)

生まれた時から社会の底辺として押しつけられ、

命と尊厳をかけて正義のために報道する女性たちの眼差しに

ぬるいことやってんじゃないよ、と、冷水を浴びせられたような気持ちになった。

遠い世界のようだけど、ちっとも他人事とは思えない。

誰もがメディアになれる時代、私たちはどうやって脆い民主主義の柱を支えるのか。

お茶でも飲みながら、一緒に話し合いませんか。

―キニマンス塚本ニキ

(翻訳家・ラジオパーソナリティ)

差別構造が現存するインド。被差別層の女性のみで運営する独立系メディア『カバル・ラハリヤ(ニュースの波)』の奮闘を描く。報じることで身に危険が及ぶ環境において、あらゆる相手と闘う女性記者たちの姿に惹き込まれる。娘をレイプされた父親の慟哭「助けてくれる人が誰もいない。どうすべきか分からないんだ」に、報じることで社会を変えようとする記者たち。声すら挙げることのできない人たちを救う力が報道にはある。ジャーナリズムが世界中で息づいていることを感じさせる。

―鈴木 エイト

(ジャーナリスト)

同じ働く女性としてとても共感しました!

家庭より仕事を優先していると言ってくる父親や夫に対して論理で立ち向かっていくさま、そして社会や人のために面倒や危険、誹謗中傷を乗り越えようとする強さ、意思がめちゃくちゃカッコよかったです。

疑問やおかしいと思う気持ち、忖度なく取材するその姿に私たちも学ぶ点があり、それをわかちあえる同じ意思を持つ仲間がいるというすばらしさも感じる映画です。

―住吉美紀

(フリーアナウンサー)

民主社会が機能する為には健全なメディアが不可欠だ。社会を映す鏡となり、社会の声を拾う器となるメディアをインドのダリット女性たちが立ち上げて育てていく姿は、その困難さが分かるほどに感動的で勇気を与えてくれるものだ。

―ダースレイダー

(ラッパー)

「なんだオマエたちは」と軽んじる表情を映し出す。

周りの野次馬はニヤニヤしている。

それでも、強者を問う姿勢を貫く。

「あなたの国はどう?」と問われた気がした。

―武田 砂鉄

(ライター)

「カバル・ラハリヤ」の記者たちの姿を見て、なんと私たちの国のジャーナリズムも、私自身も、情けないのだろうと思った。金がない、機材がない、政治家が圧力をかける、クビになるかも等々、言い訳はキリなくできる。しかしスマホだけでも、バスや列車や徒歩でも、被害者に、政治家に、カメラを向け、言葉を引き出し、発信し続けることができるのだ。命の危険もある。しかし報道こそ未来の可能性を開く。自らを差別から救う。その力をあらためて痛感した。

―田中 優子

(法政大学前総長・名誉教授)

この映画はインド一国の話に終わらない、観た者たち、とりわけ先進国に住む私たちに、ジャーナリズムの大切さとともに、巨大 IT 企業によるネット交流サイトの功罪について、改めて問題提起する作品だ

―林 香里

(東京大学大学院教授)

ジャーナリズムとは「何のために」「誰のために」あるべきなのかを身をもって教えてくれる作品。映画では、壁にぶつかり悩みながらも前を向いて挑戦を続ける彼女たちの明るくポジティブな姿に惹きつけられる。しかし、カースト制に由来する根深い差別や宗教ナショナリズムの台頭など彼女たちが立ち向かうものの大きさとリスクには想像を絶するものがあるはずだ。僕にとっては、ジャーナリストとしての覚悟が問われるヒリヒリする作品でもあった。

―布施 祐仁

(ジャーナリスト)

マスコミで仕事している全員がこの映画を見たら、ああ、どんなに日本が良くなるかなあ。新聞記者も雑誌のライターも広告コピーライターも。民主主義よ、人権よ、法律が追いついてない現実よ、と動画を配信する彼女たち。愚痴から最も遠く。マスコミの役目は彼女たちが一番 よく知っている。最初はたどたどしくても、か弱くても、チャーミングな取材が世の中を変えちゃうんだよ、驚いて!

―マエキタ ミヤコ

(サステナ代表)

階層と性別による二重の差別の中で、「きっと息絶える時まで同じだと思う」と記者のミーラは語る。抑圧された彼女たちに向けられる嘲笑や、不本意に思える大衆の熱狂は、観ているこちらが無力感に打ちひしがれる。

それでも諦めない...どころか、強く、たくましく、そしてチャーミング!

「政治を語ろう」と投げかけるラストシーンに最大級のエールをもらいました。

―前田 亜紀

(映画プロデューサー/ディレクター)

この作品は、インド各地で新たな生き方を求める人々――ダリトの人だけでなく、様々な生きにくさを感じている人々に勇気を与える

―松岡 環

(アジア映画研究者)

カースト制のさらに下に位置する「ダリト」の女たちが作り出したメディアが、身分差別社会インドを変革する。侮蔑する男をものともせず、貧困に苦しむ人々と為政者のギャップにカメラを向け続ける。「怯むな、前に進め」。メディアに携わるあらゆる人々がみるべき映画だ。

―望月 衣塑子

(東京新聞記者)

カーストの壁、家族という呪縛、世間の目、そして女であること――幾重にも折り重なり、のしかかる差別構造の中、消されてきた声を拾い続ける記者たちの姿は、暗闇の中でなお輝く、民主主義の灯そのものだ。

―安田 菜津紀

(メディアNPO Dialogue for People副代表/フォトジャーナリスト)

民主主義は脆い。それを支えるジャーナリズムはもっと簡単に壊れる。だからといって、いったん諦めてしまったら、それらを取り戻すのはとても困難だ。彼女たちの「知らせたい」「伝えねばならない」という強い気持ちを、とりわけジャーナリストをめざす人たちに是非知ってほしい。

そして、いつも何気なくスマホを操り、SNSで動画アップしている若い人たちに、その無限の力と自由の意味あいを気づいてほしい。

―山田 健太

(専修大学ジャーナリズム学科教授、日本ペンクラブ副会長)

カメラは無い、マイクも無い。しかし、スマホが有る。そして、伝えること、質問すること、追及することへの志は、誰よりも有る。ジャーナリストの原点と初心を実践する「カバル・ラハリヤ」の記者たちの姿は、ジャーナリズムが立ち返る起点と進むべき道標だ。

―綿井健陽

(ジャーナリスト・映画監督)